Pour le chercheur Marc-André Lagrange (Ifri), le conflit dans les Kasaï est avant tout une crise « hautement politique », qui permet de justifier un report de l’élection présidentielle et le maintien du président Joseph Kabila au pouvoir.

Hors des radars de la communauté internationale, la crise sécuritaire et humanitaire dans le centre de la République démocratique du Congo (RDC) a démarré en juillet 2016 par un banal conflit local entre les adeptes d’un chef traditionnel et les forces de sécurité congolaises. En un peu plus d’une année, le conflit s’est étendu à quatre autres provinces, faisant au moins 3.000 morts, selon l’Eglise catholique, et provoquant la fuite de 1,3 million de civils dont 600.000 enfants. Comment en est-on arrivé là ? La question vaut d’être posée alors que les autorités congolaises ont convoqué ce mardi 19 septembre 2017 un forum pour tenter de ramener la paix dans les Kasaï.

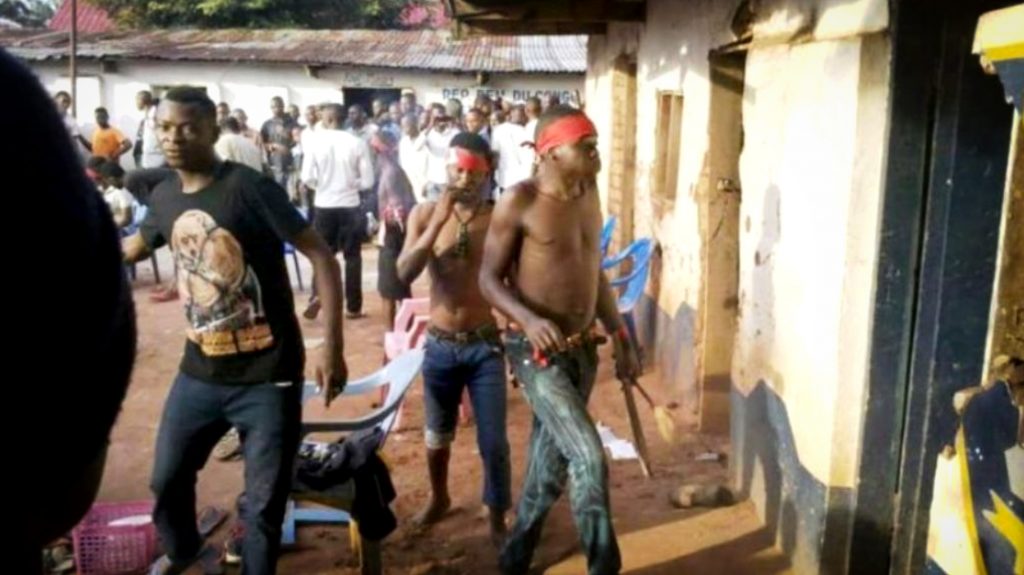

Dans un récent rapport de l’Institut français des relations internationales (Ifri), Marc-André Lagrange revient sur la chronologie des faits et l’engrenage qui a conduit cette province, jugée plutôt calme, à s’enfoncer dans la violence. « La crise a débuté en juillet 2016 par des violences policières contre la famille du chef traditionnel luba Jean Prince Mpandi, le Kamuina Nsapu, lors d’une perquisition à son domicile. Cet incident est le point de départ d’une série de représailles entre partisans du Kamuina Nsapu et forces gouvernementales, sur fond de revendications coutumières » explique le chercheur. La spirale de la violence s’empare alors des Kasaï. Les attaques des miliciens Kamuina Nsapu, visent d’abord des bâtiments publics, symboles du pouvoir central de Kinshasa. « À cette époque, note Marc-André Lagrange, les miliciens semblent respecter les populations civiles, (…) ils entrent dans les villes et villages presque sans combattre, accueillis par la foule et auréolés d’une aura mystique, tandis que militaires et policiers fuient à l’annonce de leur arrivée ».

Quand Kinshasa veut reprendre en main les Kasaï

En revanche, la répression de l’armée congolaise est terrible… et concertée : « la violence des Forces armées de la RDC (FARDC) semble avoir été volontaire et ordonnée par le gouvernement » pointe le rapport. Une enquête de l’ONU explique également que « la majorité (des) exactions aurait été commise par les forces armées lors de leur passage ou de la création de positions militaires de contrôle ». Ces interventions des forces de sécurité « provoquent une spirale de violence dans un climat pré-électoral déjà extrêmement tendu ». La majorité présidentielle tente en effet de reprendre la main sur les pouvoirs locaux depuis le récent démembrement des provinces de 2015. « L’ancien ministre de l’Intérieur, Evariste Boshab, avec l’aide du directeur de l’Agence nationale de renseignement, Kalev Mutond, ont entrepris de contrôler les entités coutumières en nommant des chefs coutumiers proches de la majorité présidentielle. La principale figure de l’opposition était jusqu’à février 2017 Etienne Tshisekedi, un Kasaïen, et de ce fait les provinces du Kasaï et plus particulièrement l’ethnie Luba sont ainsi largement acquises à l’opposition » décrypte Marc-André Lagrange.

Le phénomène Kamuina Nsapu s’est donc nourri « de la mauvaise image du gouvernement », et « chaque chef coutumier a levé sa propre milice qu’il a parée d’un ruban rouge ceint autour de la tête, attribut et signe de reconnaissance des miliciens de Kamuina Nsapu ». Le conflit s’emballe en mars 2017, lorsque deux membres du groupe des experts des Nations unies sont assassinés. « Ce meurtre oblige les Nations unies à sortir de leur réserve sur la crise au Kasaï, démontrant alors leur impuissance face aux autorités congolaises » analyse le rapport. Ce qui amène Marc-André Lagrange à conclure que la crise des Kasaï révèle deux leçons principales. La première est la marginalisation des Nations unies, « impuissante et traitée avec mépris par les autorités congolaises ». La seconde leçon est « la détermination des gouvernants congolais et plus particulièrement du premier cercle de Joseph Kabila, à se maintenir au pouvoir en instrumentalisant l’insécurité » dans cette région stratégique. Car il ne faut pas oublier que les Kasaï sont restés la première zone de production de diamants en RDC. Les Kasaï « produisent des centaines de millions de dollars de diamants dans la plus grande opacité depuis des décennies. Ces provinces sont au centre de l’économie très discrète et très rentable du diamant congolais ».

Risque de « kivuisation » des Kasaï ?

Enfin, et surtout, la crise sécuritaire des Kasaï arrange avant tout un pouvoir en fin de règne, et qui cherche à se maintenir en place. Le président Joseph Kabila est arrivé fin mandat en décembre 2016, sans avoir pu (et voulu) organiser les élections. Après d’âpres négociations avec une frange minoritaire de l’opposition, il a réussi à négocier une période de transition d’une année, à condition d’organiser l’élection présidentielle avant la fin décembre 2017. Mais justement, la crise des Kasaï a opportunément retardé le recensement des électeurs, rendant les élections impossibles à organiser dans les délais. Mais Marc-André Lagrange prévient, « à l’instar de Mobutu, cette stratégie d’instrumentalisation de l’insécurité peut se retourner contre le régime. Si elle dure, la révolte de Kamwina Nsapu va générer une crise humanitaire et une crise sécuritaire qui vont s’auto-alimenter sur fond d’affrontements interethniques (…). Un processus de «kivuisation» des Kasaï n’est pas à exclure si l’Angola accepte de jouer le rôle de base-arrière pour les opposants kasaïens » .

Christophe RIGAUD – Afrikarabia

envoi en cours...

envoi en cours...